Zu Gast bei Freunden: Bitte nicht stören, ich habe zu denken

stern.de - 18.6.2006 - 10:42

URL: http://www.stern.de/politik/deutschland/563024.html?nv=cb

Die Augen sagen: Bitte nicht stören, ich habe zu denken

Von George Koomson

Von einem, der auszog, die Gastgeber der Welt kennen zu lernen: 14 Tage reiste der ghanaische Journalist George Koomson durch die Republik, um den Deutschen und dem Deutschen auf die Spur zu kommen.

Deutschland ist bei uns das Land mit wunderbaren Autos und wunderbarem Fußball. Ja, doch, Fußball auch. Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen sind gut für das Prestige. Reiche Afrikaner, die einen Mercedes-Benz fahren, heißen bei uns Wabenzis: der Herr, der den Benz fährt. Natürlich kennt man hier Beckenbauer und Klinsmann. Und deutsche Trainer haben unsere Nationalmannschaft, die Blackstars, trainiert.

Seit langem schon gilt Deutschland für uns als ein Land, in dem man gut leben kann. Einen Ghanaer, der aus dem Westen kommt, mit viel Geld in der Tasche und gekleidet in feinstes Tuch, nennen wir Borga. Das kommt von Bürger, und meint vor allem die Ghanaer, die seit den 80er Jahren in Deutschland leben.

Durchschnittsverdienst: 450 Euro - im Jahr

Mein Monatsgehalt in Ghana beträgt etwa sechs Millionen Cedi, knapp 600 Euro. Damit stehe ich ziemlich oben in der Einkommensskala; in Ghana verdienen die Menschen durchschnittlich 450 Euro im Jahr. Ich habe ein kleines Haus nahe der Hauptstadt Accra, das ich nach 13 Jahren Arbeit günstig kaufen konnte. Dennoch, eben mal so 1000 Dollar für ein Flugticket auszugeben kommt mir selten in den Sinn. Diesen Betrag zu sparen ist schwierig genug. Und in Ghana wird alles cash bezahlt. Kreditkarten sind nicht üblich. Ich möchte dies vorausschicken, damit Sie später verstehen, warum ich immer wieder ins Staunen geraten bin.

Trotz meiner freudigen Aufregung über die Einladung des stern, nach Deutschland zu kommen, um das Land mit eigenen Augen zu sehen und zu beschreiben, war ich ein bisschen besorgt. Die Nachrichten über rassistische Angriffe auf Schwarze in Deutschland hatten auch Ghana erreicht. Bisher hatte ich das immer so eingeschätzt, dass vor allem Russland den Rekord hielt bei Angriffen auf dunkelhäutige Menschen. Auf dem Flug von Mailand nach Berlin war ich der einzige Schwarze und erwartete, auf dem Flughafen Tegel ausführlich kontrolliert zu werden. War aber nicht so. Ich war angenehm überrascht.

Sie sind einfach so

Nun, nach zwei Wochen Deutschland, sehe ich Land und Leute ganz anders. Ich erwartete Feindseligkeiten, und tatsächlich, in den ersten Tagen schien es mir Anzeichen dafür zu geben. Bei uns in Ghana ist ein Fremder nicht länger ein Fremder, nachdem man sich begrüßt hat. Ich weiß, in Europa ist das anders. Aber dennoch schien es mir eine Missbilligung, wenn Leute starr an mir vorbeischauten, um zu signalisieren, dass sie an ihrem Nachbarn nicht interessiert sind.

Doch dann geschah etwas Seltsames. In einer Berliner U-Bahn schaute mal wieder eine Frau beharrlich an mir vorbei, ich stieg aus dem Zug, und plötzlich hörte ich jemanden hinter mir herrennen. Es war die fremde Frau. Atemlos sagte sie, ein Notizbuch sei mir aus der Tasche gefallen, und reichte es mir. Ich dachte gründlich über diese Nettigkeit nach und kam zu dem Schluss, dass dieses ernsthafte Vor-sich-hin-Starren bei den Deutschen nicht Unfreundlichkeit oder Zurückweisung bedeutet. Sie sind einfach so.

Ein Schwarzer, der Cremetorte isst

Bei den Akan in Ghana, der ethnischen Mehrheit, zu der ich gehöre, werden Fremde mit einem Willkommen begrüßt. Es wird ihnen Wasser gereicht, man lässt sie ausruhen, und erst dann fragt man: Was gibt's Neues? Ein schweigendes Vorbeistarren wäre ausgesprochen unhöflich.

Bei meinen Besuchen in Berlin, Potsdam, München, Gelsenkirchen und am Schliersee haben die Deutschen mich nicht sonderlich wahrgenommen. Das ist nicht überraschend, denn Schwarze gibt es viele in Deutschland, besonders in den großen Städten. Auf dem Land allerdings ist das anders. In Bayern, in einem Tortenschlachtencafé, starrte mich ein ganzer Tisch, vier ältere Deutsche, an. Ich war der einzige Schwarze im Raum und hatte wie alle ein mächtiges Tortenstück auf meinem Teller. Sie glotzten mich an, als hätten sie noch nie einen Schwarzen gesehen, der Cremetorte isst. Der Mann wollte etwas sagen, er schien mir amüsiert, aber seine Frau hielt ihm die Hand vor den Mund. Und wieder mal fiel mir auf, dass viele Deutsche schlechte Zähne haben. Das kommt vom Tortenessen. Wir haben bessere Zähne, weil wir uns so viel Torte nicht leisten können.

Foto mit den Schalke-Fans

Nur einmal fühlte ich mich unbehaglich und bedroht. Das war in Gelsenkirchen, beim Fußballspiel Schalke 04 gegen Stuttgart. Ich trug, das stellte sich als klug heraus, eine blaue Schalke-Mütze, mit einem Autogramm drauf von Gerald Asamoah, dem Schalke-Spieler, der aus Ghana kommt.

Zum Glück hatte ich nicht die rote Mütze der Stuttgarter gewählt. Später hörte ich, dass die Stuttgarter Fans im Schalke-Stadion separat gehalten und dann gebeten wurden, die Anlage als Letzte zu verlassen, damit sie von Schalke nicht verhauen werden. Dafür gab's eigentlich keinen Grund, die Stuttgarter weinten still, weil sie 2 : 3 verloren hatten.

Die Schalke-Fans wollten unbedingt aufs Foto mit mir, ich fühlte mich richtig prominent, wegen der Asamoah-Mütze. Plötzlich bohrte mir einer, er war betrunken, den Finger in die Brust und sagte, die Deutschen würden wegen Hitler immer aller möglichen Dinge beschuldigt. Das müsse jetzt mal ein Ende haben. Die Deutschen wollten damit endlich in Ruhe gelassen werden. Er sagte noch, es gebe natürlich auch manche blöde rechtsradikale Deutsche. Ich sagte eilig, ich hätte doch kein Wort von Hitler gesagt. Da nahm er endlich seine Finger von mir, und ich konnte wieder frei atmen.

Gefährlich in deutschen Fußballarenen?

Ansonsten fand ich mich bei den Schalkern völlig integriert. Im Zug nach Gelsenkirchen, der Wagen war voll von Fans, sang ich begeistert mit für einen Schalke-Sieg. Sie umarmten mich, als ich sagte, ich wolle Asamoah sprechen, meinen Landsmann. Sofort wollten sie wissen, welche Chancen Ghana bei der WM habe. Ein junger Mann war ein großer Fan von Stephen Appiah, dem Kapitän unserer Mannschaft, und rief immer wieder begeistert seinen Namen. Anfangs hatte ich das Spiel in Gelsenkirchen gar nicht sehen wollen. Ich hatte gehört, dass es für schwarze Spieler gefährlich sei in Deutschlands Fußballarenen. Manche werden bespuckt und als Affen beschimpft.

Es gibt auch Skins unter den Fans, klar. Aber was mir meist begegnete, war ein gewisser Charme der Deutschen. Man muss ihn nur entdecken in diesen abweisenden, meist grimmigen Gesichtern. Der Grimm gilt ja nicht mir, wie ich dann verstanden habe. Sie sind einfach so, die Deutschen. Sie schauen dich an und sagen dir: Bitte stör mich nicht, ich habe zu denken. Aber wenn man sie nach dem Weg fragt, dann lächeln sie und helfen.

Dünn, und dann noch Salat

Erstaunlich finde ich die deutschen Frauen. So sitzen viele dünne Frauen mittags beim Salat. Das ist verwunderlich. Dünn, und dann noch Salat. Bei uns essen nur Kühe Salat. In Ghana mögen wir die Frauen lieber dicker. Merkwürdig auch, wie viele Frauen hier in der Öffentlichkeit rauchen. Bei uns ist das eher ein bisschen, nun ja, halbseiden.

Unglaublich nette Leute hab ich gesprochen. Zum Beispiel den Skiweltmeister Markus Wasmeier am Schliersee. Er hatte sofort für mich Zeit, für den Journalisten aus Ghana. Das war toll. Er war übrigens der erste wirkliche Deutsche, der mir begegnete. In einem amerikanischen Reiseführer stand: "Wundern Sie sich nicht - manchmal sehen Deutsche einfach nicht aus wie Deutsche." Soll heißen: Nicht alle tragen Lederhosen. Und dann kam Wasmeier. In Lederhosen. Ich war entzückt. Er zeigte mir seinen ganzen Stolz - ein historisches bayerisches Museumsdorf aus dem 17. Jahrhundert, originalgetreu wieder aufgebaut. Mit Balken und sogar alten Holznägeln, zusammengetragen aus den verfallenen Dörfern der Gegend. Im Sommer soll das Museum eröffnet werden.

Die Schrebergärten in Recklinghausen bestaunt

Was mich am meisten überraschte in Deutschland, waren die großzügigen blank geputzten Bürgersteige, die sauberen Toiletten an den Autobahnraststätten und die Massen von Restaurants, wo man alles zu essen bekommt, was man will, den ganzen Tag lang. Bis auf mein Lieblings-Fast-Food aus Ghana, Maismehlkrapfen. Und dann erst die Mercedes-Sammlung in der Daimler City in Berlin. Hier stehen sie rum, die Träume aller afrikanischen Männer.

Ich hab das einstige Kohlenrevier in Essen besucht, heute heißt es Zollverein, ein schier gigantisches Industrie- und Arbeiter-Museum. Ich hab die Schrebergärten in Recklinghausen bestaunt. Nichts ist so deutsch wie ein Schrebergarten, wurde mir gesagt. Die Deutschen sind verrückt nach Schrebergärten. Und nicht nur die Deutschen. Inzwischen auch die Russen, die Polen, die Jugoslawen, die hier leben. Und alle stellen sie diese Figuren ins Gras - Gartenzwerge und Rehlein. Die schönste Armee von Gartenzwergen hab ich bei den Russen gesehen.

Gesetz ist Gesetz

Natürlich gibt's für die deutsche Kleingärtnerei auch ein Gesetz, das Bundeskleingartengesetz. Da steht drin, ich habe das nachgelesen, dass eine Schrebergartenhütte nicht mehr als 24 Quadratmeter haben darf. Wenn es 28 Quadratmeter sind, dann müssen eben vier abgesäbelt werden. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Deutschen fluchen - und säbeln, hat mir ein Mann gesagt. Gesetz ist Gesetz.

Im brandenburgischen Treuenbrietzen zeigten mir die Polen, wie man flink Spargel sticht. "Arbeit gut, Sonne gut, alles gut. Nix verstehn", sagten sie lachend. Ich wunderte mich, dass ich als Afrikaner besser Deutsch spreche als die Polen, die in Deutschland arbeiten. Beim Friseur im Ort ließ ich mir die Haare schneiden. Die Friseurin sagte, sie habe noch nie einen Afrikaner in ihren Händen gehabt, und verpasste mir eine perfekte Kopfmassage.

Nur die Weißen klettern auf Berge

Auf dem Marktplatz steht ein steinernes Mädchen, das ein schreckliches Ende nahm: "Sabinchen war ein Frauenzimmer/Gar hold und tugendhaft/Sie diente treu und redlich immer/bei ihrer Dienstherrschaft." Bis sie dann einem verfluchten Schuster verfiel, der ihr den Schlund abschnitt. Das traurige Lied vom Sabinchen kennen alle Deutschen, wurde mir gesagt. Jedes Jahr gibt es in Treuenbrietzen die Sabinchen-Festspiele. Ein lustiges Trauer-Fest.

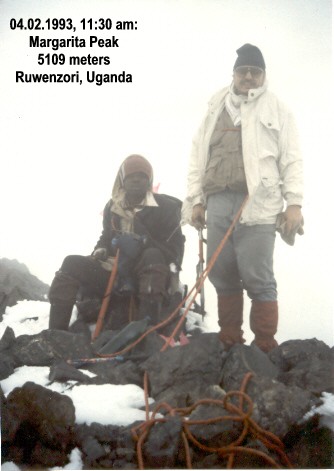

Am meisten beeindruckt hat mich der Wendelstein am Schliersee, ein Berg, 1838 Meter hoch. Bei uns klettern Schwarze nicht auf Berge. Das machen nur die Weißen. Die Berge zu erobern war für mich immer eine dieser merkwürdigen Eigentümlichkeiten der Weißen, die nicht darüber nachdenken müssen, wo morgen das Brot herkommt, und die zu viel Zeit haben. Aber nun verstehe ich, wenn die Weißen sagen: Der Berg ruft. Was heißt ruft? Der Berg hat geradezu nach mir geschrien. Ich kniete vor dem Gipfelkreuz, war dem Himmel nahe und dachte: besseres Leben führen. Die Menschen lieben. Sofort abnehmen. Fitness. Bauch muss weg. Geläutert entließ mich der Berg.

Das Brandenburger Tor. Aus Schokolade

Wir in Ghana sind ja stolz auf unseren enormen Kakaoexport. Aber was ich in diesem edlen Schokoladenland am Berliner Gendarmenmarkt bei Fassbender & Rausch gesehen habe, kann ich meinem sechsjährigen Sohn gar nicht schildern: das Brandenburger Tor. Aus Schokolade. Die "Titanic". Aus Schokolade. Der Reichstag. Aus Schokolade. Schoko-Kunstwerke wie diese hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.

Ein kleines Stück der Berliner Mauer steht noch in Berlin. Ost und West sind inzwischen so perfekt verschmolzen, dass es ein Puzzle für den Besucher ist, den Unterschied herauszufinden. Ich vermute mal, all die schönen neuen Gebäude stehen im früheren armen Osten.

Mit jeweiligem Käppi in Landesfarben

Am Checkpoint Charlie, dem einstigen US-Grenzübergang, wo der amerikanische Präsident Kennedy stand und den Menschen im Osten Mut zurief, hab ich mir von einem Türken eine Russenmütze gekauft, mit einem Anstecker, darauf Hammer und Sichel. Mit dem Kommunistenkäppi sollte ich vielleicht eher nicht nach Bayern gehen, aber hier in Berlin sitzt die PDS mit der SPD in der Regierung. Meine Gebrauchsanweisung für Deutschland: Der höfliche Tourist sollte sich ein Käppi in den jeweiligen Landesfarben zulegen, zum Beispiel Weiß-Blau für Bayern. Das weist ihn als interessiert und kenntnisreich aus, die Eingeborenen honorieren das und kriegen bessere Laune.

Ein paar Meter weiter an der ehemaligen Mauer entlang ist eine Ausstellung, genannt "Topographie des Terrors". Während am Checkpoint Charlie alles lustig und heiter ist, verstummen hier die Touristen. Es liegt eine bleierne Stille über der Anlage. Zum ersten Mal hörte ich hier die Originalstimmen der NS-Angeklagten aus dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess von 1946. Und ich wunderte mich, wie unbeirrt sie, als alles schon verloren war, ihre teuflische Nazi-Ideologie vor Gericht verteidigten. Das ist ein gutes Konzept der Ausstellung: Man geht vorbei, bleibt stehen, schaut hin, und plötzlich erfährt man etwas, was man vorher so noch nie gehört hat. Das ist unglaublich interessant. Das inzwischen weltbekannte Holocaust-Memorial am Brandenburger Tor ist auch so eine Gedenkstätte, die nachdenklich verwirrt. Man läuft durch ein Labyrinth von Steinen, verläuft sich, fühlt sich verloren, und so soll es wohl auch sein.

War der No-Go-Führer hilfreich?

Das waren alles wertvolle Erfahrungen für mich. Die meisten Leute, die mir begegnet sind, waren sympathisch. War es nun hilfreich, einen No-go-Führer herauszugeben, mit Warnungen, welche Gegenden in Deutschland gefährlich sein könnten für dunkelhäutige Ausländer? Ich hab darauf keine Antwort.

Ich war abends in Berlin-Lichtenberg, das gilt als besonders "no-go", und hatte großen Spaß mit Leuten beim Bier. Dazu gab es köstlichste Rouladen. Noch nie hab ich Rouladen gegessen. Doch man sagte mir, das sei unschlagbar deutsch. Sagen wir so: Das Gefühl, hier betrittst du ein gefährliches Gebiet, macht unsicher, und man schaltet automatisch die Radarwarnlampe ein. Aber es ist nicht fair, dass die schrecklichen ausländerfeindlichen Attacken einiger weniger die schlichte schöne Vornehmheit der Mehrheit überlagern.

stern-Artikel aus Heft 24/2006